#

Sehen und Wahrnehmung

#

Physiologie des Auges

Der Mensch ist ein visuelles Wesen. 80% aller Sinneseindrücke nimmt er über seine Augen wahr.

Das optische System des Auges besteht aus der Hornhaut (Cornea), Linse und Netzhaut (Retina). Durch die Linse einfallende Lichtstrahlen werden als umgekehrtes und verkleinertes Bild auf der Netzhaut abgebildet.

Die Netzhaut enthält verschiedene Schichten komplexer lichtempfindlicher Photorezeptoren, die auftreffende Lichtstrahlen durch chemische Prozesse in elektrische Signale umwandeln. Die Signale werden über den Sehnerv an das Gehirn weitergeleitet, wo im Sehzentrum des visuellen Kortex die Nervensignale in Bilder umgesetzt werden. Bei den Rezeptoren wird zwischen Stäbchen und Zapfen

#

Stäbchen

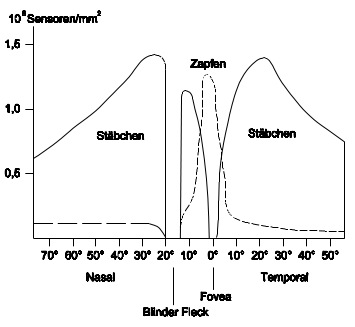

Die 130 Millionen Stäbchen-Rezeptoren sind für das Helligkeitsempfinden zuständig und übernehmen das Sehen bei geringer Helligkeit (Nachtsehen, skotopisches Sehen). Sie sind ungefähr um den Faktor 1000 lichtempfindlicher als die Zapfen und deswegen besonders für geringe Leuchtdichten geeignet. Die hohe Lichtempfindlichkeit wird zusätzlich durch eine Verringerung der Detailauflösung erreicht. Außer einiger spektraler Anteile im Blaubereich nehmen Stäbchen keine Farben wahr. So erscheinen schwache Lichtintensitäten häufig als leicht bläulich wahrgenommen (z. B. Mondlicht). Alle anderen Wellenlängen werden als helle oder dunkle Grautöne aufgenommen. Schon 2 bis 3 Lichtquanten innerhalb von 100 ms können zu einem Nervenreiz der Stäbchen führen. Unterhalb einer Leuchtdichte von 2 bis 10 cd/m2 liefern nur noch Stäbchen einen Nervenreiz.

#

Zapfen

Die 6,5 Millionen Zapfen sind im Bereich der Fovea konzentriert und übernehmen bei Leuchtdichten oberhalb von 2 bis 10 cd/m2 das Tagsehen (photopisches Sehen). Sie haben eine geringe Lichtempfindlichkeit und sind für die Helligkeits- und Farbwahrnehmung zuständig. Dabei wird die unmittelbare Reizung der Zapfen durch eine einfallende Lichtstrahlung als Farbreiz bezeichnet.

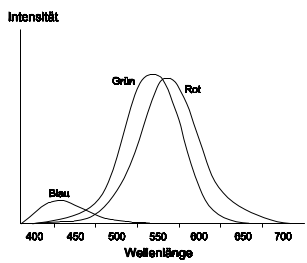

Es gibt drei unterschiedliche Zapfentypen, die jeweils spezielle Bereiche des Lichtspektrums abdecken: Grün (Intensitätsmaximum bei 535 nm), Gelb-Rot (Intensitätsmaximum bei 570 nm) und Blau-Violett (Intensitätsmaximum bei 445 nm). Die Bewertung eines Farbreizes durch die so genannten Empfindlichkeitsfunktionen der Zapfen wird als Farbvalenz bezeichnet, die im Gehirn eine Farbempfindung zur Folge hat. Dabei bestimmt die Farbvalenz das Verhalten eines Farbreizes in der additiven Mischung mit anderen Farbreizen. Die Farbunterschiedsschwelle zwischen einzelnen Wellenlängen liegt in einem Wellenlängenbereich von 1 bis 2 nm.

#

Der fotochemische Prozess

Die Aktivität der Photorezeptoren wird durch den Stoff Rhodopsin gesteuert. Liegt eine hohe Lichtintensität vor, werden Rhodopsin-Moleküle gespalten. Dabei entsteht ein Farbreiz, der im Gehirn interpretiert wird. Durch das Spalten der Rhodopsin-Moleküle werden diese abgebaut, wobei die Lichtempfindlichkeit abnimmt. Bei einer sehr starken Lichteinwirkung tritt eine Blendung auf, nach der das Sehvermögen durch den langsamen Aufbau der Rhodopsin-Moleküle erst nach einiger Zeit zurückkehrt. Trifft über einen längeren Zeitraum wenig Licht auf die Rezeptoren, steigt deren Lichtempfindlichkeit. Es werden dabei weniger Rhodopsin-Moleküle abgebaut als produziert werden können. Dieser Vorgang wird Dunkeladaption genannt und dauert in der Regel zwischen 30 und 45 Minuten.

#

Fovea

Dies ist die Stelle des schärfsten Sehens und der Fixation beim Tagsehen. Die Fovea ist ausschließlich mit Zapfen besetzt, deren Anzahl von der Fovea nach außen abnimmt. Aus diesem Grund ist die Farbwahrnehmung nicht konstant über den gesamten visuellen Bereich. Grüne oder rote Objekte können im Randbereich des Sichtfelds zu gelb und anschließend zu grau werden. Am blinden Fleck ist der Sehnerv mit der Netzhaut verbunden, über den die visuellen Signale an das Gehirn gesandt werden. Außerhalb der Fovea erreichen die Stäbchen eine Dichte von etwas 150.000 Stück je mm2.

#

Akkommodation

Unter Akkommodation versteht man das Scharfstellen des Auges mit Hilfe einer Pupillen- und Linsenveränderung. Die Anpassung an verschiedene Objektentfernungen geschieht durch die Veränderung der Brennweite des Auges. Mit einem Muskel kann der Krümmungsradius der Augenlinse variiert werden. So wird gewährleistet, dass der Brennpunkt immer auf der Ebene der Fovea liegt. Der Akkommodationsbereich reicht bei normalsichtigen Augen von einem im Unendlichen liegenden Fernpunkt bis zum Nahpunkt, der etwa 8 - 10 cm vor den Augen liegt. Die Entfernung des Nahpunktes vergrößert sich mit zunehmendem Alter. Der kleinste ermüdungsfreie Betrachtungsabstand liegt bei ungefähr 25 cm. Bei Fehlsichtigkeit liegt der Brennpunkt der einfallenden Lichtstrahlen nicht mehr auf der Ebene der Fovea. Bei der Kurzsichtigkeit ist der Augapfel zu lang (Myopie). Der Abstand des Fernpunktes ist kleiner als unendlich. Der Brechwert der Augenlinse muss mit einer zusätzlichen Zerstreuungslinse verkleinert werden. Ist der Abstand des Nahpunktes vom Auge zu groß, spricht man von der Weitsichtigkeit (Hyperopie). Mit einer zusätzlichen Sammellinse wird der Brechwert der Augenlinse vergrößert.

#

Blick- und Gesichtsfeld

Das Gesichtsfeld ist der Sehbereich, der ohne Bewegung der Augen erfasst werden kann. Er hat einen Winkel von ungefähr 170° horizontal und 110° vertikal. Das Blickfeld ist der Sehbereich, der mit Bewegung der Augen erfasst werden kann und hat einen Winkel von ca. 290° horizontal und 190° vertikal.

Wegen der Aufteilung der Stäbchen und Zapfen können nur kleine Bereiche im Blickfeld scharf wahrgenommen werden, wobei der Bereich des Normalsehens ungefähr 30° beträgt. Nur mit einem Sehwinkel von 10° können Objekte mit einem Blick erfasst werden. Außerhalb des Normalsehbereichs werden keine Farbe oder Details, aber dafür Bewegungen wahrgenommen. Ebenso ermöglicht dieser große Bereich das Sehen bei geringen Leuchtdichten.

#

Fixation

Durch den beschränkten Sehwinkel tastet das Auge beim Sehen mit einer ruckartigen Bewegung, der sog. Saccade, alle Objekte im Gesichtfeld mit einer Geschwindigkeit von 24 cm/s ab. Dabei ruht das Auge für ca. 0,25 Sekunden auf einem Punkt und springt danach zum nächsten interessanten Detail. Dieser Vorgang ist so schnell, dass für den Betrachter ein klares Bild der Umgebung entsteht.

#

uflösungsvermögen und Sehschärfe

Zwei Gegenstandspunkte können nur dann getrennt wahrgenommen werden, wenn ihre beiden Bildpunkte auf zwei verschiedene Zapfen (oder Stäbchen) fallen. Dies entspricht bei einer maximalen Auflösung einem Sehwinkel von mindestens 1’ (eine Winkelminute = 0,0167°).

Die Trennbarkeit von Linien bzw. die Kontrastempfindlichkeit des Auges hängt von der Anzahl der Linien pro Winkelgrad und der Beleuchtungsstärke ab. Das Auflösungsvermögen des Auges ist bei 10 Linien pro Winkelgrad am höchsten. Niedrigere und höhere Linienfrequenzen (auch als Ortsfrequenzen bezeichnet) werden vom Auge schlechter aufgelöst. Ruhende Objekte werden besser aufgelöst als bewegliche Objekte, die unscharf erscheinen (Bewegungsunschärfe). Durch längere Betrachtungszeiten werden mehr Objekteinzelheiten wahrgenommen.

Die Sehschärfe hängt sehr stark von der Leuchtdichte im Gesichtsfeld (Adaptationsleuchtdichte) ab. Bei Leuchtdichten ab 100 cd/m2 besitzt das Auge die beste Sehschärfe.

Durch die sphärische Abberation (Abbildungsfehler) der Augenlinse werden verschiedenfarbige Lichtstrahlen (Lichtstrahlen unterschiedlicher Wellenlängen) in verschiedenen Ebenen des Augapfels scharf abgebildet. Aus diesem Grund werden feine Farbeinzelheiten vom Auge nur unvollkommen aufgelöst. Diesen Umstand macht man sich beim Farbfernsehen zunutze, wobei ein Teil der Farbinformation mit einer wesentlich geringeren Bandbreite (und damit einer geringeren Auflösung) übertragen wird. Die sphärische Abberation der Augenlinse führt ebenfalls dazu, dass die Sehschärfe bei monochromatischem Licht (Lichtstrahlen mit einer einzigen Wellenlänge) größer ist als bei chromatischem Licht (Lichtstrahlen unterschiedlicher Wellenlängen).

#

Zeitauflösung

Durch den fotochemischen Prozess der Netzhaut werden mehrere Bilder in einer kurzen Zeitspanne als zusammenhängend wahrgenommen. Um einen gleichmäßig erscheinenden Bewegungsablauf zu erzielen, sind etwa 20 Bilder pro Sekunde ausreichend. Ab 50 Bilder pro Sekunde wird eine Bilderfolge als kontinuierlich empfunden. Bei den Bildwechseln entsteht eine Dunkelpause, die als unangenehmes Flackern erscheint. Das Flackern wird als Größflächenflimmern bezeichnet, da alle Bildpunkte gleichzeitig einer Dunkelpause unterliegen.

Das Großflächenflimmern verschwindet bei einer Bildwechselfrequenz oberhalb von 50 Hz und ist abhängig von der Bildhelligkeit. Diese Frequenz wird auch als Flimmer-Verschmelzungsfrequenz bezeichnet. Außerhalb des Normalsehbereichs kann noch bei 80 Bildern pro Sekunde ein Flimmern wahrgenommen werden. Erst ab 100 Bildern pro Sekunde ist kein Flimmern mehr zu erkennen.

Die Bildfrequenz beim Kinofilm beträgt 24 Bilder pro Sekunde, wobei jedes Bild zweimal projiziert wird (insgesamt 48 Bilder pro Sekunde), so dass die Dunkelpausen verdoppelt werden und eine Flimmerfrequenz von 48 Hz entsteht. Nimmt ein Bild einen großen horizontalen Blickwinkel ein (wie z. B. bei Computermonitoren), sollte die Flimmerfrequenz oberhalb von 70 Hz liegen, um ein störendes Großflächenflimmern zu vermeiden. Flimmerfrequenzen von 4 bis 10 Hz (Stroboskopeffekte) können zu Unwohlsein führen und epileptische Anfälle auslösen.

#

Helligkeitswahrnehmung

Das Auge des Menschen nimmt die Helligkeit in einem logarithmischen Maßstab wahr. Die absoluten Helligkeitswerte eines für das Auge als gleichmäßig erscheinenden Helligkeitsverlaufs von Weiß nach Schwarz sind in logarithmischen Abständen zueinander angeordnet. Die logarithmische Helligkeitswahrnehmung hat besondere Bedeutung in den Bereichen der Beleuchtung und Bildwiedergabe.

#

Spektrale Helligkeitsempfindung (V(λ)-Kurve)

Die Kurve der spektralen Helligkeitsempfindung gibt die Empfindlichkeit des Auges für den Wellenlängenbereich von 380 nm bis 760 nm an, wobei die Kurve aus der Addition der Helligkeitsempfindungen der einzelnen Rezeptortypen (Rot, Grün, Blau) zusammengesetzt ist. Da die spektrale Helligkeitsempfindung zwischen einzelnen Individuen variiert, wurde von der CIE (Commission International de l’Eclairage, Internationale Beleuchtungskommission) ein Normalbeobachter festgelegt.

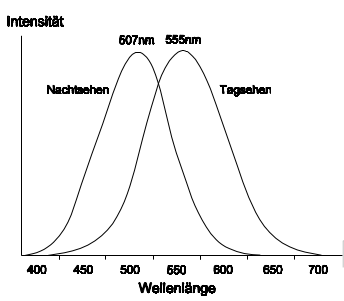

Unterschieden wird zwischen der V(λ)-Kurve für das Tagsehen (photopisches Sehen) mit einem Maximum bei 555 nm und der V´(λ)-Kurve für das Nachtsehen (skotopisches Sehen) mit einem Maximum bei 507 nm. Neben dem Tag- und Nachtsehen gibt es auch noch das Dämmerungssehen (mesopisches Sehen), bei dem Farben nur bedingt erkannt werden.

#

Adaptation

Mit Hilfe der Adaptation ist es dem Menschen möglich, in extremen Beleuchtungssituationen (zwischen 100.000 Lux und 0,01 Lux) ohne Probleme zu sehen. Die Helligkeitswahrnehmung wird vom Kontrastumfang beeinflusst. Die Helligkeit einer kontrastreichen Innenbeleuchtung kann gegenüber einem bedeckten Himmel mit wenig Kontrast subjektiv als sehr hell empfunden werden, obwohl der Himmel objektiv wesentlich heller ist. Ebenso hängt der Kontrastumfang, mit dem das Auge tonale Helligkeitsabstufungen erkennen kann, von der Beleuchtungsstärke ab. Der Bereich der Helligkeitsstufen, die das Auge auf einmal erkennen kann, variiert zwischen einem Kontrastumfang von 1000:1 bei relativ hohen Beleuchtungsstärken, einem Kontrastumfang von 10:1 in dämmriger Umgebung oder sogar einen Kontrastumfang von 2:1 bei sehr geringer Beleuchtung.

#

Typische Beleuchtungsstärken

Sonnenlicht: 108.000 – 27.000 Lux

Tageslicht: 27.000 – 2.100 Lux

Sonnenuntergang: 108 – 1 Lux

Mondlicht: 0,12 – 0,01 Lux

Sternenlicht: 0,001 – 0,0001 Lux

Geschäftsbeleuchtung: 5.400 – 1.080 Lux

Bürobeleuchtung: 540 – 215 Lux

Hausbeleuchtung: 215 – 54 Lux

Straßenbeleuchtung: 22 – 0,1 Lux

#

Allgemeine Helligkeitsadaptation

Adaptation bedeutet eine Anpassung des Auges an die Leuchtdichten des Sehfeldes. Dabei wirkt die Pupille als Blende, die sich abhängig vom Lichteinfall auf Größen von 1,5 mm bis 8 mm verändern kann. Dies sind f/2- bis f/10-Blendenstufen, was einem Verhältnis von 20:1 entspricht. In weit größerem Umfang geschieht eine Anpassung an vorhandene Leuchtdichten durch eine Änderung der Rezeptorenempfindlichkeit (Anzahl an Rhodopsin-Molekülen) und durch einen Wechsel zwischen photopischem und skotopischem Sehen (Tag- und Nachtsehen). Durch die Änderung der Rezeptorempfindlichkeit ist es für das Auge möglich, sich an Leuchtdichteunterschiede in einer Größenordnung von ca. 1:1010 zu adaptieren.

#

Lokale Helligkeitsadaptation

Tastet das Auge eine Szene oder ein Objekt (Fixation) ab, adaptiert es sich an jedem Punkt der Fixation an die entsprechende Helligkeit. Innerhalb einer Fixationszeit von 0,1 Sekunden können so Leuchtdichteunterschiede zwischen 1:10 und 1:20 ausgeglichen werden. In Kombination mit dem Kontrast-Phänomen (die Helligkeit eines Objektes wird in Relation zur Helligkeit des Hintergrundes interpretiert) werden Schatten erkannt. Im Allgemeinen wird die Schattendichte vom Auge unterschätzt, Schatten erscheinen, gerade nach längerer Betrachtung, als weniger dicht und undurchdringlich.

#

Laterale Helligkeitsadaptation

Die lokale Helligkeitsanpassung der Netzhaut wirkt sich ebenfalls auch auf benachbarte Regionen des Blickfeldes aus. Hieraus entsteht der Simultan-Kontrast, bei dem bei einer gegebenen Farbe das Auge die dazugehörige Komplementärfarbe selbstständig erzeugt, auch wenn sie nicht gegeben ist.

#

Allgemeine Farb-Adaptation

Das Auge erkennt eine große Variation von Weißtönen als „Weiß“ (vorausgesetzt, das ausgestrahlte Licht der Lichtquelle enthält einen großen Teil des sichtbaren Spektrums). Sogar unter sehr verschiedenen Beleuchtungssituationen (Tageslicht oder Kunstlicht) werden Weißtöne und Farben gleich wahrgenommen. Das Gehirn kompensiert dabei die auftretenden Farbvariationen u. a. durch das Wissen der Farbe (roter Apfel, weißes Blatt Papier). Dieses trifft jedoch nur beschränkt für Licht oder reflektierte Farbe mit wenig spektralen Anteilen (monochromatisches Licht) zu. Wenn zwei Farbarten wie warm und kalt aufeinander treffen, adaptiert sich das Auge auf eine nicht existente Mischfarbe (additive Farbmischung). Eine Mixtur aus verschiedenfarbigem Licht ergibt Farbeffekte beim Verdecken einer Lichtquelle. So erscheint der Schatten eines weißen Objektes magenta, wenn das Objekt mit grünem Licht beschienen wird.

#

Lokale Farb-Adaptation

Nach dem Anschauen eines sehr kräftig gefärbten Objektes wird im Auge ein positives oder negatives Nachbild in der Komplementärfarbe des Objektes erzeugt. Beispiele dazu:

Rotes Objekt ---> Blau-Grünes Nachbild

Oranges Objekt ---> Türkis-Blaues Nachbild

Gelbes Objekt ---> Blaues Nachbild

Grünes Objekt ---> Lila Nachbild

Blaues Objekt ---> Gelb-Oranges Nachbild

Langes Betrachten einer großen farbigen Fläche kann die Farbinterpretation nachfolgender Farben beeinflussen. Dieser Effekt lässt nach einiger Zeit nach.

#

Laterale Farb-Adaptation

Ähnlich wie bei der lateralen Helligkeitsadaptation entsteht hier ein Simultan-Farbkontrast zwischen einer farbigen Fläche und deren Umgebung. Eine farbige Fläche erzeugt auf dem neutralen Hintergrund deren Komplementärfarbe, ein farbiger Hintergrund kann die Farbe des Vordergrundes verändern. Farben erscheinen heller gegen einen schwarzen Hintergrund, dunkler gegen einen weißen Hintergrund. Sowohl in Farb- wie auch in monochromatischen Bildern ist dieser Effekt sehr ausgeprägt an den Übergängen einzelner Zonen. Ebenso hängt der Effekt zum großen Teil von der relativen Größe der Zonen, deren Helligkeit und Farbtöne ab.

#

Konstanz-Phänomene

Annähernde Größen-Konstanz: Das Auge assoziiert eine reduzierte Objektgröße mit einer Vergrößerung der Entfernung. Eine Serie von immer kleiner werdenden Objekten scheint sich vom Beobachter zu entfernen.

Annähernde Helligkeits-Konstanz: Beim Betrachten von z. B. Buchseiten geht das Gehirn durch Erfahrung davon aus, dass die Seiten eine weiße Farbe haben, obwohl eine sehr schwache Beleuchtung herrscht oder die Seiten im Schatten liegen.

Annähernde Form-Konstanz: Trotz (perspektivischer) Verzerrungen ist das Gehirn in der Lage, erkannte Formen richtig wahrzunehmen.

Annähernde Farb-Konstanz: Beim Abschätzen der Farbtreue abgebildeter Objekte wird unterbewusst ein Farbvergleich mit ähnlichen bekannten Objekten angestellt. Durch das Wissen der richtigen Objektfarbe geht das Gehirn davon aus, dass die Farbe des abgebildeten Objektes richtig ist und beurteilt dementsprechend andere Farben in der Umgebung. So wird fälschlicherweise angenommen, dass Schatten schwarz sind, obwohl sie üblicherweise Zonen geringer Helligkeit mit der Farbe der Oberfläche sind. Ebenso werden farbige Reflektionen auf Gesichtern übersehen.

#

Kontrast

Mit dem Begriff des Kontrastes wird die Sichtbarkeit von Objekten beschrieben. Der Kontrast (C) ist definiert als eine Leuchtdichtedifferenz (ΔL) eines Objektes (Lo) zu seiner Umgebungsleuchtdichte (Lu). Die Differenz ist dabei bezogen auf die Umgebungsleuchtdichte. Diese Definition gilt nur für gleichmäßig ausgeleuchtete Umgebungen, für andere Leuchtdichtesituationen können andere Kontrastdefinitionen gewählt werden.

C=\frac{L_o-L_u}{L_u} = \frac{\Delta L}{L_u}Ein negativer Kontrast entsteht, wenn die Objektleuchtdichte geringer ist als die Umgebungsleuchtdichte, wohingegen bei einem positiven Kontrast die Umgebungsleuchtdichte geringer ist als die Objektleuchtdichte.

Die Wahrnehmungsgeschwindigkeit steigt mit dem Leuchtdichteniveau und ist umso größer, je größer der Kontrast zwischen dem Sehobjekt und seiner Umgebung ist.

Die Unterschiedsempfindlichkeit ist die Fähigkeit des Auges, Kontraste wahrzunehmen. Sie ist abhängig von der Objektgröße und der Leuchtdichte im Gesichtsfeld. Diese Unterschiedsempfindlichkeit ist in einem Bereich von 100 bis 5000 cd/m2 am größten. Steigen die Leuchtdichten über dieses Niveau, sinkt die Unterschiedsempfindlichkeit und es tritt eine Blendung auf.

Farbe-an-sich-Kontraste ist der einfachste Kontrast. Zu seiner Darstellung sind mindestens drei nebeneinander liegende Farben notwendig. Der stärkste Kontrast ist Gelb-Rot-Blau. Er nimmt ab, je weiter sich die Farben davon entfernen.

Buntkontraste entstehen aus Kombinationen bunter Farben, wobei der Kontrast am stärksten bei hochgesättigten Farben auftritt. Je stärker die Farbdifferenz, desto größer der Buntkontrast. Buntkontraste aus reinbunten Farben wirken sehr lebhaft, auffällig, kraftvoll und ziehen die Aufmerksamkeit auf sich. Ein Übermaß an Buntkontrasten kann aber zu einer Reizüberflutung führen, was sich nachteilig auf den Organismus auswirken kann.

Hell-Dunkel-Kontraste basieren auf Helligkeitsunterschieden zweier Farben, wobei der stärkste Kontrast zwischen den Unbuntfarben Schwarz und Weiß auftritt. Ein Nuancenkontrast entsteht, wenn zwei Farben des gleichen Bunttons jedoch mit unterschiedlichen Helligkeitswerten in Kontrast zueinander gesetzt werden. Diese Helligkeitskontraste sind bei der räumlichen Differenzierung von Bedeutung. Sehr starke wie sehr schwache Helligkeitsunterschiede können das Auge anstrengen und ermüden, wohingegen mittlere Helligkeitsunterschiede als angenehm empfunden werden.

Bunt-Unbunt-Kontraste sind eine Kombination aus bunten und unbunten Farben. Besonders reine und hochgesättigte Bunttöne erregen im Zusammenspiel mit unbunten Farben Aufmerksamkeit. Dabei ist der Wirkungsgrad von der Intensität des Bunttons und dem Helligkeitskontrast abhängig. In der Regel schwächt Weiß die Leuchtkraft der Farben, wohingegen Schwarz die Leuchtkraft steigert.

Gegenfarben-Kontraste bestehen zwischen Farben größtmöglicher Verschiedenheit. Jede Farbe hat nur jeweils eine einzige Gegenfarbe. Gegenfarben stehen sich im Farbkreis gegenüber und ergeben beim Ausmischen einen neutralen Grauton (z. B. Gelb-Violett, Orange-Blau). Gegenfarben-Kontraste schließen monotone Farberlebnisse und Raumwirkungen aus.

Kalt-Warm-Kontraste beziehen sich auf die Farbtemperatur der Farbe. So ist Orange eine warme, Blau eine kalte Farbe.

Flimmerkontraste entstehen bei der Anwendung von intensiven Farben gleicher Helligkeit bzw. Dunkelheit. Beim Betrachten eines Flimmerkontrastes entsteht eine Überreizung, die durch das Abdunkeln oder Aufhellen einer Farbe behoben werden kann.

Intensitätskontraste sind Gegensätze unterschiedlicher Farben in verschiedener Sättigung. Die größte Wirkung entsteht, wenn zwischen großflächigen trüben Farbtönen eine reine Farbe in kleiner Menge, beispielsweise als Akzent, auftritt. Die einzelne reine Farbe erregt dabei eine besondere Aufmerksamkeit.

Ein Komplementärkontrast entsteht, wenn sich zwei Farben komplementär ergänzen, d. h. als farbiges Licht zusammen Weiß ergeben.

Beim Simultankontrast entsteht beim Betrachten einer Farbe gleichzeitig die komplementäre Farbe als Farbempfindung im Auge. Dieser Effekt ist am ausgeprägtesten am Übergang zweier Zonen.

Der Qualitätskontrast bezieht sich auf die Mengenverhältnisse oder auch Proportionen der Farben und ihr Zusammenwirken. Wird in einer Farbkombination das Mengenverhältnis verändert, so entsteht eine unterschiedliche Farbwirkung.

Der Quantitätskontrast bezieht sich auf das Größenverhältnis und das Verhältnis der Leuchtkraft zwischen zwei Flächen.

#

Zones of Proximity

Das Erkennen von Personen und ihrer Absichten gehört zu eine der grundlegenden Bedürfnisse des Menschen. Aus diesem Grund muss eine Beleuchtung für den Sichtkomfort und das Sicherheitsbedürfnis des Menschen ausreichend sein. Die Erkennbarkeit eines Gesichtes aus 4 m Entfernung ist eine minimale Forderung für eine Beleuchtung, da dieser Abstand eine Entfernung darstellt, in der eine wache Person noch in der Lage ist, auszuweichen oder sich auf eine Verteidigung vorbereiten kann. Eine Erkennbarkeit aus 10 m Entfernung entspräche einem guten Sichtkomfort. Das System der „Zones of Proximity’s“ wurde überwiegend in den 1960er Jahren von dem amerikanischen Soziologen Edward T. Hall entwickelt.

#

Räumliche Wahrnehmung

Der menschliche Wahrnehmungsapparat ermittelt über verschiedene Methoden die relative räumliche Verteilung von Objekten.

Binoculare (stereoskopische) Wahrnehmung ist die grundlegende Art der Tiefen-Wahrnehmung. Das Gehirn ermittelt den Unterschied der von beiden Augen wahrgenommenen Einzelbilder und interpretiert dadurch die Entfernung von Objekten.

Über die Vorder- und Hintergrundwahrnehmung erscheinen Objekte im Hintergrund kleiner als Objekte im Vordergrund. Ebenso erscheint die Entfernung von Objekten im oberen Bildbereich größer als die Entfernung von Objekten im unteren Bildbereich.

Die Größenkonstanz, das Wissen um die Größe eines Objektes ermöglicht eine korrekte perspektivische Tiefenwahrnehmung.

Über die Helligkeitswahrnehmung kann ebenfalls eine Räumliche Zuordnung erfolgen. Hellere Objekte erscheinen größer und näher als dunklere Objekte.

Der Detailreichtum (Auflösung) beeinflusst die Tiefenwahrnehmung. Objekten mit weniger Details wird eine größere Distanz zugeordnet. Diesem Phänomen ist der Verlust von Details durch Dunst verwandt. Detailverminderung durch Dunst bewirkt eine Vergrößerung der wahrgenommenen Distanz.

#

Licht und Wahrnehmung

- Der Mensch ist ein visuelles Wesen. 80 % aller Sinneseindrücke werden über das Sehen wahrgenommen.

- Schatten, Perspektive und Konstanzeffekte vermitteln die Form von Objekten.

- Oberflächenbeschaffenheiten können über die Art der Reflexion und des Schattenwurfs ohne eine Berührung wahrgenommen werden.

- Die Wahrnehmung der Perspektive und Entfernung wird durch die Lichtqualität und Lichtrichtung beeinflusst.

- Farben beeinflussen die menschliche Wahrnehmung auf verschiedenen Ebenen und verfügen über eine große psychologische Kraft.

- Licht leitet das Auge zu bestimmten Objekten, es richtet die Aufmerksamkeit auf bestimmte Punkte oder lenkt sie ab.

- Mit Licht wird Stimmung, Zeit und Atmosphäre erzeugt.