#

Grundlagen der Film- und Fernsehbeleuchtung

Das stereoskopische (dreidimensionale) Sehen ermöglicht es dem Menschen, räumliche Tiefe und Entfernungen mit bemerkenswerter Genauigkeit abzuschätzen. Sekundäre visuelle Eindrücke wie Perspektive oder geringere Detailwahrnehmung bei größeren Entfernungen sind zusätzliche Hilfsmittel für eine Tiefen- und Dimensionswahrnehmung. Im Gegensatz dazu liefern flache, zweidimensionale Bilder, wie sie bei Film- und Fernsehaufnahmen entstehen, nur beschränkte visuelle Informationen.

Durch das Fehlen der stereoskopischen Hinweise muss der Bildinhalt vom Gehirn durch ein Vergleichen von Kontrasten, Linien und Farben in ein entsprechendes dreidimensionales Bild übersetzt werden. Über die Interpretation von Flächen verschiedener Helligkeiten und Farben und mit den sekundären visuellen Hilfsmitteln wie der Perspektive erfolgt eine Tiefenwahrnehmung des flachen, zweidimensionalen Bildinhalts. Beleuchtung und Kontrastumfang sind für eine korrekte Tiefenwahrnehmung in diesem Fall besonders wichtig. Über die Beleuchtung kann eine Illusion von Tiefe und Distanz erzeugt werden.

#

Oberflächenhelligkeit

Die Oberflächenhelligkeiten von Objekten einer Szene spielen bei Kameraaufnahmen eine besondere Rolle. Es können große Unterschiede zwischen der ursprünglichen Helligkeit einer Oberfläche und der von der Kamera aufgenommenen effektiven Helligkeit bestehen. Die Helligkeit und Eigenschaft einer Oberfläche ist die Basis für viele visuelle Eindrücke und kann damit die Wahrnehmung der Bilder beeinflussen.

#

Reflexion von Oberflächen

Die Reflexion von Oberflächen gibt den reflektierten Anteil des einfallenden Lichts an. Die Bandbreite des Reflexionsverhaltens kann dabei sehr groß sein. So reflektiert Schnee 93 - 97 % des einfallenden Lichts, während schwarzer Samt nur 1 - 0,3 % des einfallenden Lichts reflektiert. Diese Variationen müssen bei der Art und Auswahl der Beleuchtung berücksichtigt werden.

Reflexionen verschiedener Anstrichfarben

Reflexionen verschiedener Gegenstände

#

Oberflächenbeschaffenheit

Die Reflexion von einfallendem Licht hängt wesentlich von der Oberflächenbeschaffenheit des verwendeten Materials ab. Die Helligkeit von rauen und matten Oberflächen erscheint aus allen Betrachtungsrichtungen durch eine mehr oder weniger diffuse Reflexion des Oberflächenmaterials als gleichmäßig. Bei glänzenden Oberflächen wird das einfallende Licht gerichtet reflektiert, so dass die Variationen der Helligkeit, abhängig vom Betrachtungsstandort, sehr groß sind. Grundlage für dieses Reflexionsverhalten ist das physikalische Gesetz „Einfallswinkel = Ausfallswinkel“. So können glänzende Oberflächen aus bestimmten Betrachtungsrichtungen sehr dunkel erscheinen, wohingegen die Helligkeit der Oberfläche aus anderen Betrachtungsrichtungen als außergewöhnlich hoch aufgenommen wird. Dieses Reflexionsverhalten kann bei Kameraaufnahmen zu Problemen führen, da es bei bestimmten Kameraperspektiven im aufgenommenen Bild zu Bereichen großer Helligkeit kommt. Dieser Effekt führt z. B. bei elektronischen Kamerasystemen zu technischen Problemen, die eine Bildstörung erzeugen können (Einbrennen, Kometenschweif, Streifenbildung).

#

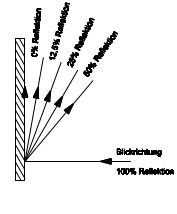

Betrachtungswinkel

Die Helligkeit einer Oberfläche variiert mit der Größe des Betrachtungswinkels. Grundlage dieses Phänomens ist das Cosinus-Gesetz von Lambert (siehe Kapitel 11.5.2: Grundlagen der Fotometrie, Seite 76). Die reflektierte Helligkeit einer Oberfläche ist am größten, wenn die Kameraachse und das einfallende Licht in einem rechten Winkel zur Oberfläche liegen. Die Helligkeit der Oberfläche verringert sich durch das Kippen der Oberfläche oder der Lichtquelle. Die Helligkeitsverminderung wird umso größer, je größer der Kippwinkel der Oberfläche ist. Dieser Effekt des Cosinus-Gesetzes tritt am stärksten bei glatten Oberflächen auf.

Bis zu einem Kippwinkel von 45° bleibt die Helligkeit relativ konstant, bei 45°-60° fällt die Helligkeit auf die Hälfte (1 Blende), bei 60°-70° auf ein Viertel (2 Blenden), bei 70°-80° auf ein Achtel (3 Blenden). Bei einem Kippwinkel von 80°-90° ist die reflektierte Helligkeit annähernd null. Prinzipiell gilt, dass vertikale Oberflächen am meisten Licht reflektieren, wenn das Licht aus der Betrachtungsrichtung einfällt. Horizontale Oberflächen reflektieren am meisten Licht, wenn das Licht entgegen der Betrachtungsrichtung einfällt.

#

Oberflächenform

Schon in frühester Kindheit lernt der Mensch, Erhebungen oder Vertiefungen auf der Oberfläche eines Objektes anhand von Schattenbildung zu erkennen. Das Wahrnehmen dieser Licht- und Schattenspiele und das Wissen um die dazugehörigen Oberflächen werden unterbewusst dazu benutzt, Formen und Oberflächen in einem zweidimensionalen Bild zu interpretieren. Dabei werden Variationen in Oberflächenhelligkeit und Schattenbildung als Indikatoren für Oberflächenformen angenommen. So sind für die Wahrnehmung des Menschen dunklere Zonen Vertiefungen und hellere Zonen Erhebungen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Zonen zu einem realen Objekt gehören oder nur in einem Bild entsprechend gemalt sind. Über diese Manipulation der Wahrnehmung lassen sich in einem zweidimensionalen Bild dreidimensionale Effekte erzeugen.

#

Beleuchtung

Die Menge des in eine Szene einfallenden Lichts hängt nicht nur von der Größe und Art der Lichtquelle ab, sondern auch von der Entfernung der Lichtquelle zum Objekt. Bei punktförmigen Lichtquellen nimmt die Helligkeit des einfallenden Lichts mit dem Quadrat der Entfernung ab (siehe fotometrisches Entfernungsgesetz, Kapitel 11.5.1).

In einer normalen Umgebung werden die meisten Oberflächen aus verschiedenen Richtungen beleuchtet. Selbst bei strahlendem Sonnenschein gibt es einen großen Anteil von diffusem Himmelslicht sowie Reflektionen vom Boden oder anderen nahen Oberflächen. Oft wird der Schattenwurf eines Nachbarobjektes übersehen, der die Beleuchtung aus einer bestimmten Richtung verdeckt und damit Oberflächenhelligkeiten und Farben verändert und den lokalen Kontrast erhöht. Atmosphärische Effekte wie Dunst und Nebel verändern die Brechung der Lichtstrahlen in der Luft bei gleichzeitiger Verminderung des Kontrastumfangs. Die selektive Reflexion einzelner Wellenlängenbereiche des einfallenden Lichts durch Körperfarben kann die Farbgebung einer aufzunehmenden Szene nachhaltig verändern.

#

Kontraste

#

Tonaler Kontrast

Die Reproduktion der verschiedenen Grautöne einer Originalszene ist für die Bildqualität einer aufgenommenen Szene von entscheidender Bedeutung. Bei der Bewertung einer Szene werden die Grauwerte verschiedener Flächen, Objekte, Vorder- und Hintergründe miteinander verglichen. Ein kleiner Grauwertunterschied zwischen einzelnen Flächen im Bild bewirkt eine geringe Unterscheidungskraft zwischen den Flächen.

Die Flächen scheinen zu verschmelzen, das Bild sieht flach und wenig dynamisch aus. Die tonale Abstufung (Gradation) ist für die Klarheit und Form eines reproduzierten Bildes bestimmend. Wird ein Bild mit einer großen Anzahl von Halbtönen wiedergegeben, lassen sich die kleinsten Strukturen, Oberflächen und Formen nachbilden.

#

Kontrastbereich

Jedes System zur Bildwiedergabe hat eigentümliche Einschränkungen. Der Kontrastbereich der Bildwiedergabe kann bei verschiedenen Systemen sehr unterschiedlich ausfallen. Ist der Kontrastumfang des Originalbilds auf einen kleinen Bereich beschränkt, gibt es bei der Wiedergabe keine Verluste der Bildqualität. Übersteigt jedoch der Kontrastumfang des Originalbildes die Möglichkeiten des Wiedergabesystems, dann kann nur ein bestimmter Kontrastbereich wiedergegeben werden. Die Bildqualität nimmt ab und bestimmte Bestandteile der Bildinformation gehen verloren. Um einem Verlust von Bildinformation vorzubeugen, muss der Kontrastbereich bereits bei der Aufnahme einer Szene auf das entsprechende Wiedergabemedium angepasst werden. Diese Anpassung kann zum Beispiel durch eine Verringerung der Belichtungszeit oder der Blende (bei großen Helligkeiten) oder/und durch Aufhellung von Bereichen mit großen Kontrastumfängen geschehen. Der Kontrastbereich alleine gibt jedoch nicht die Reproduktionsqualität der entsprechenden Halbtöne zwischen den Kontrastextremen wieder. Eine allgemeine Kontrastreduktion kann bereits auf der Aufnahmeseite durch Dunst, starkes ultraviolettes Licht, Staub auf der Linse oder Linsenreflexionen erfolgen.

Kontrastbereiche verschiedener Medien

#

Kontrastumfang

Der Kontrastumfang definiert den relativen Helligkeitsunterschied zwischen zwei Teilen eines Bildes oder einer Szene. Ist ein Teil des Bildes eine Blende heller als der andere Teil, dann spricht man von einem Kontrastumfang von 2:1. Eine Blende bedeutet dabei die Verdoppelung der Helligkeit. Bei einer Vergrößerung der Blende (Verdoppelung der Helligkeit) um jeweils einen Schritt verdoppelt sich ebenfalls das Kontrastverhältnis.

1 Blende = Kontrastumfang von 2:1

2 Blenden = Kontrastumfang von 4:1

3 Blenden = Kontrastumfang von 8:1

4 Blenden = Kontrastumfang von 16:1

5 Blenden = Kontrastumfang von 32:1

6 Blenden = Kontrastumfang von 64:1

7 Blenden = Kontrastumfang von 128:1

Der Kontrastumfang eines Bildes oder einer Szene muss sich an dem Kontrastbereich des Wiedergabemediums orientieren. Ist der Kontrastumfang des aufgenommenen Bildes zu groß, kommt es zu einem Informationsverlust, die Bilder werden bei der Wiedergabe nicht originalgetreu wiedergegeben. So umfasst der Kontrastumfang für das Fernsehen maximal 5 Blendenstufen und für Filmemulsionen 7 Blendenstufen.

#

Details

Bilddetails sind sehr wichtig für eine ausdrucksstarke Bildwiedergabe. Details in einem zweidimensionalen Bild sind kleine, nebeneinander liegende Flächen verschiedener Grau- bzw. Farbstufen. Durch beschränkte Kontrastverhältnisse oder Unschärfe können Details verloren gehen. Dabei werden feine Strukturen ausgeblendet, Objekte verschmelzen mit dem Hintergrund und Muster verschwimmen. Die Detailschärfe hat großen Einfluss auf die Bildqualität. Werden feine Muster unscharf aufgenommen, verändert sich der Grauwert des Musters. So erscheinen feine schwarze und weiße Streifen bei Unschärfe (mangelnde Details) als Grau. Bei einem Detailverlust wird ebenfalls die tonale Abstufung vermindert, womit feine Konturen verschwimmen.

Jedes Wiedergabesystem hat zu einem beschränkten Kontrastumfang zusätzlich eine maximale Auflösung, d. h. das Vermögen, feine Details originalgetreu wiederzugeben. Bei fotografischen Prozessen wird die Auflösung in Linien pro Millimeter angegeben. Die Auflösung eines Kamerasystems hängt sehr stark von der Leistungsfähigkeit der eingesetzten Optik und Kameramechanik sowie von den Eigenschaften der Filmemulsion ab.

Filmemulsionen haben üblicherweise eine Auflösung von 20-70 Linien pro Millimeter, Diafilme eine Auflösung von ungefähr 30 Linien pro Millimeter. Das Auflösungsvermögen des Fernsehens ist beschränkt durch den verwendeten Linienstandard. Das deutsche PAL-System kann bis zu 430 Linien auflösen, was ungefähr einer Auflösung von 25-40 Linien pro Millimeter entspricht. Bei der Fernsehsignalübertragung wird jedoch in der Regel das Signal beim Empfänger mit einer geringeren Bandbreite wiedergegeben, so dass bestimmte Details verloren gehen und die effektive Auflösung bei ungefähr 300 Linien liegt. Die Detailauflösung von Fernsehgeräten hängt vor allen Dingen von der Bildschirmgröße, dem Betrachtungsabstand und den Empfängereigenschaften ab.

#

Schatten

Licht und Schatten sind unlösbar miteinander verbunden. Ein in seinem Charakter und seiner Richtung definierbarer Schatten kann eine bildkompositorische Arbeit nicht nur unterstützen, sondern sogar zum Hauptelement des Bildes werden. Schatten beeinflussen über die Illusion der räumlichen Tiefe und Ästhetik die Bildkomposition, charakterisieren Objekte und können eine dramaturgische Funktion einnehmen.

Ein Schlagschatten entsteht immer dann, wenn sich ein Objekt in dem Lichtstrahl einer punktförmigen Lichtquelle befindet. Der daraus resultierende Kernschatten bildet eine Schattenfläche, die von keinem Teil der Lichtquelle direktes Licht erhält. Der Halbschatten bezeichnet den Bereich des Schlagschattens, der außerhalb des Kernschattens liegt. Halbschatten entstehen immer dann, wenn mehrere Lichtquellen eingesetzt werden oder eine einzelne Lichtquelle anstatt einer punktförmigen Abstrahlcharakteristik eine linien- oder flächenförmige Abstrahlcharakteristik aufweist. Körperschatten entstehen durch Unebenheiten des Objektes selber (z. B. Nasenschatten). Als harte Schatten werden Schattenflächen mit kleinem Halbschatten und einem harten Übergang zur Hellzone bezeichnet (erzeugt durch z. B. Profilscheinwerfer).

Wird jedoch ein ausgedehnter Halbschatten mit einem sanften Übergang zur Schattenfreiheit erzeugt, spricht man von einem weichen Schatten (erzeugt durch z. B. einen Stufenlinsenscheinwerfer).

Schatten werden weiterhin unterschieden in:

- Primäre Schatten entstehen durch Unebenheiten der Objektoberfläche, die einen Schattenwurf auf dem Objekt auslösen (z. B. Nasenschatten). Primäre Schatten sind ein natürlicher Effekt, der nur bei übertriebener Schattenbildung als störend empfunden wird.

- Sekundäre Schatten sind alle Schatten, die ein Objekt in seiner unmittelbaren Umgebung wirft. Durch diesen Schattenwurf wird das Objekt mit seiner Umgebung vereinigt. Durch die Größe und Position des Schattens kann die Position des Objektes in einem Raum oder einer Umgebung ermittelt werden. Ohne einen sekundären Schatten erscheinen Personen oder Objekte zu fliegen (wie z. B. beim Chroma-Key-Verfahren).

- Tertiäre Schatten sind Schattenwürfe auf das Objekt von nahe beieinander liegenden Objekten. Über tertiäre Schatten können Bezüge zu der Umgebung eines Objektes ermittelt werden.

- Falsche Schatten vermitteln nur den Eindruck eines Schattens, obwohl kein Schattenwurf existiert. Falsche Schatten entstehen immer dann, wenn Teile einer Oberfläche unbeleuchtet bleiben und der Eindruck eines Schattens entsteht.

#

Grauskala

Eine Oberfläche, die nahezu alles einfallende Licht absorbiert, wird vom Menschen als Schwarz wahrgenommen. Je weniger Licht von der Oberfläche absorbiert wird, desto heller erscheint sie. Über dieses Merkmal lässt sich eine Grauskala von Schwarz nach Weiß erzeugen. Unter bestimmten Umständen kann das Auge zwischen 50 und 100 verschiedene Grautöne zwischen Schwarz und Weiß erkennen. Die Wahrnehmung ist jedoch stark von der Größe der Fläche und der vorherrschenden Beleuchtung abhängig.

Eine kontinuierliche Grauskala (Tonal-Wedge-Grauskala) von Schwarz nach Weiß wird verwendet, um die tonale Reproduktion von Aufnahmesystemen zu testen. So kann mit Hilfe einer kontinuierlichen Grauskala die Reaktion von Filmemulsionen auf verschiedene Grauwerte getestet werden. Beim Einsatz in elektronischen Kamerasystemen zeigt die kontinuierliche Grauskala die Transfercharakteristik des Aufnahmesystems. So nimmt ein Videosignal die Form eines Sägezahns an.

Weil bei einer kontinuierlichen Grauskala die Grautöne ineinander übergehen, können nicht ohne weiteres spezifische Grauwerte herausgenommen werden. Aus diesem Grund werden diskontinuierliche Grauskalen (Step-Wedge-Grauskala) verwendet, bei denen einzelne Grautöne nach ihrer Helligkeit angeordnet werden. Jeder Grautonschritt erscheint dabei proportional heller als der vorhergehende. Um einen Helligkeitsunterschied (bei Tageslicht) zwischen verschiedenen Grautönen festzustellen, müssen sie in Ihrer Helligkeit um mindestens 2 % abweichen. Unterhalb dieser Schwelle wird es für das Auge extrem schwierig, einen Grauwertunterschied festzustellen. Die Anzahl der Grauwertschritte ist vom jeweiligen Einsatzzweck abhängig.

Für die meisten Anwendungen ist eine Grauskala mit 10 Schritten zur Beurteilung des Systems vollkommen ausreichend. Ein weltweit anerkanntes System ist die von dem Fotografen Ansel Adams eingeführte 10-Zonen-Grauskala. Jede Grauzone ist um den Faktor 1,414 (√2) heller als die vorhergehende (Veränderung um jeweils eine Blende). Diese logarithmische Aufteilung der einzelnen Grauwerte ist notwendig, damit das Auge die Grautonschritte als gleichmäßig wahrnimmt. Ein mittleres Grau hat nach diesem Muster eine Reflektion von 17,5 % statt einer Reflektion von 50 %, wie eigentlich zu vermuten wäre. Diese 10-Zonen-Grauskala findet beim Fernsehen seit Jahren einen Einsatzzweck: es wird zur Kontrolle der Bild- und Signalqualität benutzt. Beim Aufnehmen der Step-Wedge-Grauskala nimmt das Videosignal die Form einer Treppenstufe an.