#

Großbildprojektion

#

Kathodenstrahl-Projektor (CRT-Projektor)

Kathodenstrahl-Projektoren bestehen aus drei Kathodenstrahlröhren (CRT), die jeweils eine additive Grundfarbe Rot, Gelb oder Grün wiedergeben. Auf der Leuchtschicht einer Kathodenstrahlröhre wird mittels eines Elektronenstrahls ein möglichst helles Bild erzeugt. Die Leuchtschicht ist mit einem dem Farbauszug (RGB) entsprechenden Leuchtstoff beschichtet. Über eine optische Anordnung wird das erzeugte Bild der drei Kathodenstrahlröhren auf einer Projektionswand abgebildet. Dabei werden die einzelnen RGB-Farbauszüge deckungsgleich übereinander projiziert. Mittels der additiven Farbmischung entsteht ein farbiges Projektionsbild. Kathodenstrahlröhren erzeugen maximale Lichtströme von 500 lm mit einem Kontrastverhältnis von bis zu 40:1. Eine weitere Steigerung dieser Werte ist jedoch nicht möglich, da sonst die Leuchtschicht zerstört werden würde. Die Lebensdauer einer Kathodenstrahlröhre ist zudem auf 2.000 bis 10.000 Betriebsstunden begrenzt. Außerdem weisen Kathodenstrahlröhren alle Nachteile der Röhrentechnologie auf, sind wenig portabel und nur mit Aufwand einzustellen.

Moderne Kathodenstrahlröhren sind in der Lage, hohe horizontale und vertikale Bildwiederhohlfrequenzen zu verarbeiten, so dass sie auch für die Projektion von Computerbildern geeignet sind. Gegenüber anderen Projektorarten haben Kathodenstrahl-Projektoren den Vorteil, dass keine Pixelstrukturen im Bild gezeigt werden.

#

LCD-Projektor

LCD-Projektoren arbeiten in den meisten Fällen nach dem Prinzip eines Diaprojektors. In diesem Fall werden drei Flüssigkristall-Anzeigen von einer starken Lichtquelle durchleuchtet. Das transmittierte Licht wird über ein optisches System auf einer Projektionswand abgebildet. Jede Flüssigkristall-Anzeige ist einem RGB-Farbauszug zugeordnet. Flüssigkristall-Anzeigen werden auch als Lichtventile bezeichnet.

Als Lichtquelle dient üblicherweise eine Metalldampflampe hoher Leistung. Das von der Lichtquelle erzeugte Licht wird zum Schutz der Lichtventile mittels Farbfilter vom UV- und Infrarotanteil getrennt. Drei dichroitische Spiegel, die den entsprechenden RGB-Farbwertanteilen zugeordnet sind, trennen die einfallende Lichtstrahlung in die Farbwertanteile auf, die auf die entsprechenden Lichtventile geleitet werden. Nachdem das Licht der drei Farbauszüge die zugehörigen Lichtventile passiert hat, wird es wieder zu einem Lichtbündel zusammengefasst und verlässt das Objektiv des Projektors.

LCD-Projektoren sind üblicherweise kompakt und leicht aufgebaut. Ein weiterer Vorteil ist die Projektion der drei Farbwertauszüge durch eine Optik bei großen Lichtströmen. Ein Nachteil besteht jedoch darin, dass die Lichtenergie im Flüssigkristall-Element um bis zu 60 % absorbiert wird und gleichzeitig ein Kontrastverlust auftritt. Die Lichtleistung kann nicht beliebig gesteigert werden, da es zu einer größeren Erwärmung und damit zur Zerstörung des Lichtventils führen kann. Die einzelnen Bildpunkte dürfen nicht zu klein sein, weil sonst das Verhältnis von aktiver zur lichtdurchlässigen Fläche sehr klein und damit weniger Licht transmittiert wird. Des Weiteren ist die zur Ansteuerung der Bildpunkte verwendete Matrix als Punktmuster im Projektionsbild sichtbar.

#

ILA-Projektor

Mit dem System der Image Light Amplifier (ILA) werden die Probleme der LCD-Technologien weitgehend beseitigt. Die ILA-Technologie arbeitet ebenfalls mit LCD-Elementen, wobei jedoch die Lichtstrahlen nicht durch das Element transmittiert, sondern nur an der Oberfläche reflektiert werden. Durch die Reflexion ist eine sehr viel höhere Lichtstärke erreichbar. Die eingesetzten Flüssigkristall-Elemente haben eine homogene Oberfläche, die mit einer fotoelektrischen Schicht beschichtet ist. Die Ansteuerung eines Flüssigkristall-Elementes geschieht durch eine gewöhnliche Kathodenstrahlröhre. Das von der Kathodenstrahlröhre wiedergegebene Bild wird auf der Rückseite des Flüssigkristall-Elements abgebildet. Durch die fotoelektrische Schicht entsteht ein dem optischen Bild entsprechendes Ladungsbild, das die reflektiven und transmittiven Eigenschaften der einzelnen Kristalle steuert.

Das von UV- und IR-Anteilen befreite Projektionslicht fällt durch Strahlteiler und über Spiegel auf das Flüssigkristall-Element. Anhand des von der Kathodenstrahlröhre erzeugten Ladungsbilds werden die Lichtstrahlen an dem Flüssigkristall-Element reflektiert oder absorbiert (bzw. transmittiert). Das reflektierte Licht gelangt durch einen weiteren Strahlteiler in das Projektionsobjektiv. Die Bildhelligkeit dieser Methode ist dabei fast unabhängig von der Helligkeit der Kathodenstrahl-Röhre und wird im Wesentlichen von der Projektionslichtstärke bestimmt.

Zur Farbdarstellung werden wieder drei den entsprechenden RGB-Farbwertanteilen zugeordnete Elemente eingesetzt. Die einzelnen Farbwertanteile des Projektionslichts werden auch hier über dichroitische Spiegel erzeugt. Nach der Reflexion der einzelnen Farbwertanteile an den Flüssigkristall-Elementen findet eine Zusammenführung und Projektion der Farbwertanteile durch die Projektionslinse statt.

Mit dieser Methode lassen sich große Lichtstärken bis zu 4000 lm für die Darstellung von Video- und Computerbildern erzeugen. Die leistungsstarken Geräte dieser Klasse sind sehr teuer und groß. Als Alternative wurde ein Verfahren mit dem Namen D-ILA (Direct Drive ILA) auf Halbleiterbasis entwickelt, das preiswerter ist und in etwa die Hälfte der Lichtstärken eines normalen ILA-Systems erzeugt. Bei diesem Verfahren wird die Kathodenstrahlröhre durch ein Halbleiter-Steuerelement ersetzt, das direkt mit dem Flüssigkristall-Element verbunden ist. Ein Nachteil ist jedoch, dass im Bild eine Pixelstruktur sichtbar wird.

#

Eidophor-Projektor

Das Prinzip des Eidophor-Projektors ist bereits in den 1930er Jahren entwickelt worden und beruht auf dem Prinzip der Lichtbeugung. Das Licht einer starken Xenon-Lichtquelle, die seitlich zum Projektionsstrahlengang liegt, wird über ein Spiegelbarrensystem auf einen Hohlspiegel projiziert. Die einzelnen Spiegelbarren sind versetzt und mit einem kleinen Abstand zueinander angeordnet. Der Hohlspiegel ist mit einem dünnen Ölfilm überzogen, der bei einer gleichmäßigen Verteilung das auftreffende Licht über die Spiegelbarren zurück zur Lichtquelle reflektiert. Über einen seitlich einfallenden Elektronenstrahl kann die Dicke des Ölfilms verändert werden. Damit entsteht ein räumlich verschieden dicker Ölfilm, der die Eigenschaften eines Beugungsgitters hat. Das auf den Hohlspiegel fallende Licht der Lichtquelle wird von dem Ölfilm leicht gebeugt und gelangt durch die Spalten des Spiegelbarrensystems in ein Projektionssystem.

Der Elektronenstrahl wird im Fernsehzeilenraster über den Höhlspiegel geführt und verändert in Abhängigkeit von seiner Intensität die Ölfilmdicke und damit das Maß der Beugung bzw. die Helligkeit des Bildes. Nach der Abtastung zerläuft der Ölfilm. Zur Farbbilderzeugung werden drei Systeme mit Farbseparation durch dichroitische Filter eingesetzt. Eidophor-Projektoren erzeugen eine hohe Lichtstärke, haben jedoch eine begrenzte Reaktionsgeschwindigkeit, die die maximale Videofrequenz auf ca. 35 MHz begrenzt.

#

DLP-Projektor

Bei DLP-Projektoren (Digital Light Processing) ist jedem Bildpunkt ein kleiner Spiegel zugeordnet. Durch die Miniaturisierung ist es gelungen, einige hunderttausend Spiegel auf einem 15 x 13 mm großen Siliziumchip unterzubringen. Die einzelnen, aus Aluminium gefertigten Spiegel haben eine Fläche von ca. (16 m)2 und ruhen auf zwei Stützpfosten. Durch elektrostatische Anziehung kann der Winkel des Spiegels um ca. 10° gekippt werden. So kann auf die Spiegel fallendes Licht entweder auf eine Bildwand oder daran vorbei reflektiert werden. Ein elektrostatisches Feld erzeugt ein Rückstell-Drehmoment, der den Spiegel wieder in den Ausgangszustand bringt. Reflexionen an den bewegten Spiegelkanten verursachen Streulicht, das den Kontrast und die Detailschärfe verringert. Die Detailschärfe und Auflösung ist ebenfalls entscheidend von den Spiegelabmessungen und der Geschwindigkeit der Spiegelmechanik abhängig.

Idealerweise wird ein optimales Bild mit drei DLP-Chips erzeugt, wobei jeder Chip für einen RGB-Farbwertanteil zuständig ist. Dabei wird das Licht einer sehr starken Lichtquelle über dichroitische Spiegel in entsprechende Spektralanteile geteilt und zu den DLP-Chips geleitet. Anschließend werden die einzelnen Farbwertanteile wieder zusammengeführt und durch eine Projektionsoptik auf eine Bildwand projiziert. Aus Kostengründen kann aber auch mit einer 2-Chip- oder 1-Chip-Lösung gearbeitet werden. Bei diesen Lösungen werden Farbräder in den Strahlengang eingebracht, um alle drei Farbwertanteile abbilden zu können.

Beim 1-Chip-System besteht das Farbrad aus drei Sektoren, wobei jeder Sektor einer RGB-Grundfarbe entspricht. Der DLP-Chip wird zeitsequentiell mit den entsprechenden Farbwertauszügen angesteuert. Synchron dazu muss das Farbrad den richtigen Sektor mit der zu dem Farbwertauszug passenden Farbe in den Strahlengang fahren. Dabei wird jede Primärfarbe nur für ein Drittel der Bilddauer projiziert.

Beim 2-Chip-System hat jeder Chip ein Farbrad, das aus zwei Sektoren besteht. Die Chips zeigen zeitsequentiell zwei Farbwertauszüge (rot und blau sowie rot und grün), zu denen das Farbrad mit der passenden Farbe in den Strahlengang gefahren wird. Es gibt auch 2-Chip-Systeme, bei denen der erste DLP-Chip alleine für den roten Farbwertauszug zuständig ist und der zweite Chip den blauen und grünen Farbwertauszug übernimmt. Über diese Konstellation kann ein geringerer Rotanteil einer Metalldampflampe ausgeglichen werden.

#

Definition von ANSI-LUMEN

Die Bildhelligkeit von Video- und Daten-Projektoren wird nach der ANSI-Norm ANSI IT7.230-1998 (Audiovisual Systems - Screen Gain of Front Imaging Projection Screens - Method for Measuring and Reporting [revision and redesignation of ANSI IT7.230-1992]) in ANSI-Lumen angegeben. Bei diesem Messverfahren wird die Bildhelligkeit unter Berücksichtigung lokaler Helligkeitsunterschiede ermittelt. Mit diesem Standard wurde eine objektive Meßmethode entwickelt, die bewusst relative Faktoren wie optische Auflösung, Kontrastverhältnis, Bildinhalt, Oberflächenbeschaffenheit der Projektionsfläche, Umgebungslicht sowie Betrachtungsabstand und Winkel nicht mit berücksichtigt und so eine objektive Beurteilung verschiedener Projektionstechnologien oder Geräte ermöglicht.

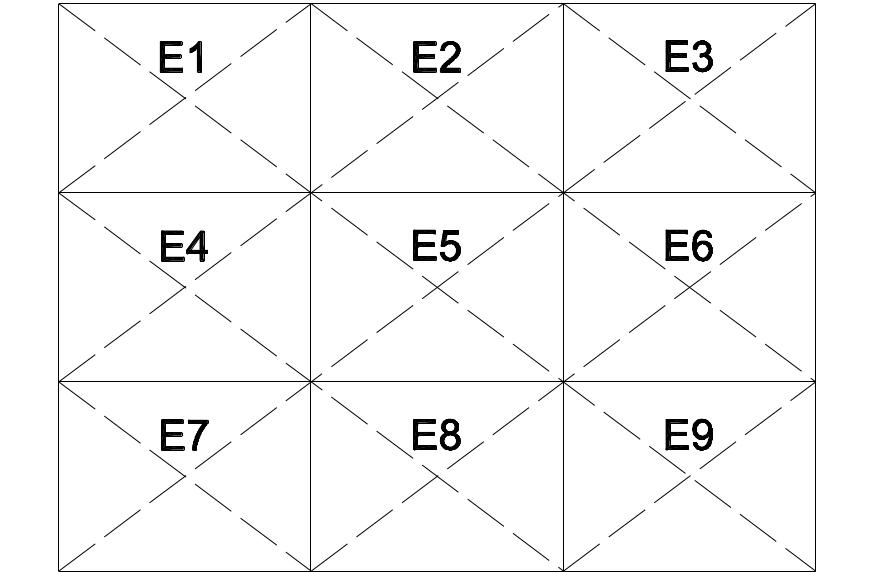

Auf einer Leinwand wird das Projektionsbild in neun gleiche Rechtecke unterteilt und im Zentrum jedes Rechtecks die Beleuchtungsstärke (lux = lumen/m2) gemessen. Anschließend wird der Mittelwert der neun Messwerte ermittelt und mit der Gesamtfläche des Projektionsbildes multipliziert. Die Formel hierfür lautet:

\text{ANSI-Lumen} = \frac{E1 + E2 + E3 + E4 + E5 + E6 + E7 + E8 + E9}{9} \times A_{Leinwand}Das Ergebnis ist ein Wert in ANSI-Lumen, der die Helligkeitsverteilung im Projektionsbild berücksichtigt. Gerade einfachere Projektoren weisen einen so genannten „Hot Spot“ in der Mitte des Projektionsbildes auf und verlieren deutlich an Helligkeit zu den Projektionsgrenzen. Dieses Verhältnis wird in der Spezifikation der ANSI-Lumen als „Edge to Center Ratio“ bezeichnet.

\text{Edge to Center Ratio} = \frac{E1}{E5}n einigen Fällen kann dieses Verhältnis bis zu 20 % betragen, was einen deutlichen Helligkeitsunterschied zwischen der Bildmitte und dem Bildrand bedeutet. Bei guten Projektoren ohne sichtbaren Hot Spot in der Projektionsmitte kann das Verhältnis 70 % und mehr betragen.

#

Brennweitenbestimmung einer Projektionsoptik

Die Brennweite einer Projektionsoptik kann mit den Formeln der Abbildungsgleichung und des Abbildungsmaßstabs ermittelt werden.

P = \frac{B}{G}f = \frac{b}{\beta + 1}β = Abbildungsmaßstab

B = Bilddiagonale (Bildgröße)

G = Diagonale LCD/ILA/DLP-Chip (Gegenstandsgröße)

b = Projektionsabstand (Bildweite)

f = Brennweite

LCD/ILA/DLP-Chips haben üblicherweise eine Diagonale (Gegenstandsgröße) von 1,3 Zoll (≈ 3,302 cm) oder 1,8 Zoll (≈ 4,572 cm).

Die Brennweitenbestimmung mittels der Formel ist für manche Systeme wegen konstruktionstechnischen Eigenheiten jedoch nur annähernd möglich und deswegen wenig sinnvoll. Um dennoch eine verlässliche Aussage über Projektionsentfernungen treffen zu können, werden Brennweiten und die dazugehörigen Projektionsentfernungen in Verhältniszahlen ausgedrückt. Da der Zusammenhang zwischen Brennweite und Projektionsentfernung linear ist, lassen sich über die Verhältniszahlen beliebige Bildbreiten ermitteln. Wird für Objektive mit einer Festbrennweite eine Verhältniszahl von 5:1 angegeben, bedeutet das bei einer Projektionsentfernung von 5 m eine Bildbreite von 1 m. Für Objektive mit variabler Brennweite (Vario-Objektive) gibt die Verhältniszahl einen Entfernungsbereich an, in dem sich eine Bildbreite von 1 m erzeugen lässt (z. B. 0,8 bis 2,2:1).

| Entfernung (m) | Bildbreite (m) bei Objektiv mit einer Verhältniszahl von: | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 0,8:1 | 1,5:1 | 3:1 | 5:1 | 7:1 | 10:1 | |

| 1 | 1,25 | 0,667 | 0,333 | 0,2 | 0,143 | 0,1 |

| 2 | 2,5 | 1,333 | 0,667 | 0,4 | 0,286 | 0,2 |

| 3 | 3,75 | 2 | 1 | 0,6 | 0,429 | 0,3 |

| 4 | 5 | 2,667 | 1,333 | 0,8 | 0,571 | 0,4 |

| 5 | 6,25 | 3,333 | 1,667 | 1 | 0,714 | 0,5 |

| 6 | 7,5 | 4 | 2 | 1,2 | 0,857 | 0,6 |

| 7 | 8,75 | 4,667 | 2,333 | 1,4 | 1 | 0,7 |

| 8 | 10 | 5,333 | 2,667 | 1,6 | 1,143 | 0,8 |

| 9 | 11,25 | 6 | 3 | 1,8 | 1,286 | 0,9 |

| 10 | 12,5 | 6,667 | 3,333 | 2 | 1,429 | 1 |

| 12 | 15 | 8 | 4 | 2,4 | 1,714 | 1,2 |

| 14 | 17,5 | 9,333 | 4,667 | 2,8 | 2 | 1,4 |

| 16 | 20 | 10,67 | 5,333 | 3,2 | 2,286 | 1,6 |

| 18 | 22,5 | 12 | 6 | 3,6 | 2,257 | 1,8 |

| 20 | 25 | 13,33 | 6,667 | 4 | 2,857 | 2 |

| 22 | 27,5 | 14,67 | 7,333 | 4,4 | 3,143 | 2,2 |

| 24 | 30 | 16 | 8 | 4,8 | 3,429 | 2,4 |

| 26 | 32,5 | 17,33 | 8,667 | 5,2 | 3,714 | 2,6 |

| 28 | 35 | 18,67 | 9,333 | 5,6 | 4 | 2,8 |

| 30 | 37,5 | 20 | 10 | 6 | 4,286 | 3 |

| 32 | 40 | 21,33 | 10,67 | 6,4 | 4,571 | 3,2 |

| 34 | 42,5 | 22,67 | 11,33 | 6,8 | 4,857 | 3,4 |

| 36 | 45 | 24 | 12 | 7,2 | 5,143 | 3,6 |

| 38 | 47,5 | 25,33 | 12,67 | 7,6 | 5,429 | 3,8 |

| 40 | 50 | 26,67 | 13,33 | 8 | 5,714 | 4 |

| 42 | 52,5 | 28 | 14 | 8,4 | 6 | 4,2 |

| 44 | 55 | 29,33 | 14,67 | 8,8 | 6,286 | 4,4 |

| 46 | 57,5 | 30,67 | 15,33 | 9,2 | 6,571 | 4,6 |

| 48 | 60 | 32 | 16 | 9,6 | 6,857 | 4,8 |

| 50 | 62,5 | 33,33 | 16,67 | 10 | 7,143 | 5 |

| 52 | 65 | 34,67 | 17,33 | 10,4 | 7,429 | 5,2 |

#

Brennweitenbestimmung für Dia-Projektion

Die Brennweite einer Dia-Projektion kann mit einer vereinfachten Formel der Abbildungsgleichung und des Abbildungsmaßstabs ermittelt werden.

b = \frac{B \times f}{G}b = Projektionsentfernung (m)

B = Projektionsbreite (m)

f = Brennweite (m)

G = Diabreite (m)

Kleinbild-Dias haben ein Format von 24 mm x 36 mm (entspricht 0,024 m x 0,036 m). Bei Dia-Projektoren wird üblicherweise die Brennweite f in mm angegeben, die für die Formel in m umgerechnet werden muss.

| Entfernung (m) | Projektionsbreite (m) bei Objektiv mit einer Brennweite von: | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| f = 35 mm | f = 50 mm | f = 75 mm | f = 100 mm | f = 200 mm | f = 300 mm | |

| 1 | 1,03 | 0,72 | 0,48 | 0,36 | 0,18 | 0,12 |

| 2 | 2,06 | 1,44 | 0,96 | 0,72 | 0,36 | 0,24 |

| 3 | 3,09 | 2,16 | 1,44 | 1,08 | 0,54 | 0,36 |

| 4 | 4,11 | 2,88 | 1,92 | 1,44 | 0,72 | 0,48 |

| 5 | 5,14 | 3,6 | 2,4 | 1,8 | 0,9 | 0,6 |

| 6 | 6,17 | 4,32 | 2,88 | 2,16 | 1,08 | 0,72 |

| 7 | 7,2 | 5,04 | 3,36 | 2,52 | 1,26 | 0,84 |

| 8 | 8,23 | 5,76 | 3,84 | 2,88 | 1,44 | 0,96 |

| 9 | 9,26 | 6,48 | 4,32 | 3,24 | 1,62 | 1,08 |

| 10 | 10,29 | 7,2 | 4,8 | 3,6 | 1,8 | 1,2 |

| 12 | 12,34 | 8,64 | 5,76 | 4,32 | 2,16 | 1,44 |

| 14 | 14,4 | 10,08 | 6,72 | 5,04 | 2,52 | 1,68 |

| 16 | 16,46 | 11,52 | 7,68 | 5,76 | 2,88 | 1,92 |

| 18 | 18,51 | 12,96 | 8,64 | 6,48 | 3,24 | 2,16 |

| 20 | 20,57 | 14,4 | 9,6 | 7,2 | 3,6 | 2,4 |

| 22 | 22,63 | 15,84 | 10,56 | 7,92 | 3,96 | 2,64 |

| 24 | 24,69 | 17,28 | 11,52 | 8,64 | 4,32 | 2,88 |

| 26 | 26,74 | 18,72 | 12,48 | 9,36 | 4,68 | 3,12 |

| 28 | 28,8 | 20,16 | 13,44 | 10,08 | 5,04 | 3,36 |

| 30 | 30,86 | 21,60 | 14,4 | 10,8 | 5,4 | 3,6 |

| 32 | 32,92 | 23,04 | 15,36 | 11,52 | 5,76 | 3,84 |