#

Farbtemperatur

#

Schwarzer Strahler

Die Farbtemperatur wird zur Beurteilung der Lichtqualität einer Lichtquelle angewendet. Das Konzept der Farbtemperatur wurde von Lord Kelvin entwickelt. Er hat herausgefunden, dass die Lichtfarbe der abgestrahlten Strahlung eines erhitzten schwarzen Körpers in direktem Verhältnis zu der Temperatur des Körpers steht. Der Begriff „Schwarzer Strahler“ hat sich eingebürgert, da dieser Effekt bei den Experimenten an schwarzen Körpern beobachtet wurde. Heute wird die Farbtemperatur folgendermaßen definiert:

Der schwarze Hohlraum eines Körpers absorbiert alles Licht, das durch eine Öffnung fällt, die klein im Verhältnis zum Durchmesser des Hohlraumes ist. Wird der Hohlraum erhitzt, tritt durch das Loch eine Lichtstrahlung aus, die als Intensität des schwarzen Strahlers bezeichnet wird. Die Intensität der Strahlung wird als Lichtstärke (I) mit der Einheit Candela (cd) bezeichnet. Durch eine Veränderung der Temperatur des Hohlraums verändert sich ebenfalls die abgestrahlte Lichtstrahlung, d. h., die spektrale Energieverteilung verändert sich. Je höher die Temperatur des schwarzen Strahlers, desto kurzwelliger ist das abgestrahlte Licht.

Als Temperaturskala wird das Kelvin-System benutzt, bei dem 0°K einer Temperatur von -273°Celsius entspricht. Bei der Farbtemperaturmessung wird die spektrale Energieverteilung einer Lichtquelle mit einer ähnlichen spektralen Energieverteilung des schwarzen Strahlers verglichen. Stimmen diese überein, ist die Lichttemperatur der Lichtquelle gleich der Temperatur des schwarzen Strahlers. Die Farbtemperatur einer Lichtquelle entspricht also nicht der tatsächlichen thermischen Temperatur der Lichtquelle.

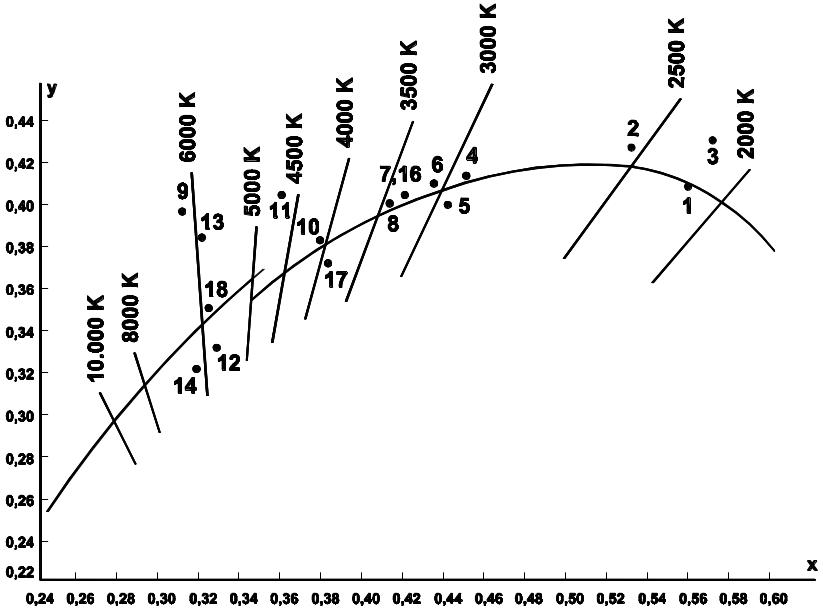

Die Farbtemperatur kann durch den Planck’schen Kurvenzug in der CIE-Normfarbtafel dargestellt werden. Die Querstriche zum Planck’schen Kurvenzug werden als Judd’sche Geraden bezeichnet, die Toleranzbereiche für korrelierte Farbtemperaturen angeben. Es lässt sich sehr schnell erkennen, dass die Differenz zwischen einer Lichtquelle mit einer geringen Farbtemperatur und einer Lichtquelle mit einer hohen Farbtemperatur einen deutlichen Farbtonunterschied zur Folge hat.

Typische Farbtemperaturen:

Farbtemperaturen werden üblicherweise grob in die Kategorien Kunstlicht und Tageslicht eingeteilt. Ein durchschnittlicher Farbtemperaturwert für Kunstlicht liegt bei ca. 3000 K, der für Tageslicht bei ca. 5500 K. Licht mit einer Farbtemperatur um einen Bereich von 3000 K wird üblicherweise mit „künstlichen“ Temperaturstrahlern (Glühlampen) erzeugt, deswegen die Bezeichnung Kunstlicht. Das von der Sonne ausgestrahlte natürliche „Tageslicht“ hat eine Farbtemperatur von ca. 5500 K, so dass Lichtquellen mit diesen Farbtemperaturen als Tageslichtquellen bezeichnet werden.

#

Korrelierte Farbtemperatur

Die spektrale Energieverteilung von Temperaturstrahlern (Glühlampen) hat eine große Übereinstimmung mit der spektralen Energieverteilung des schwarzen Strahlers. Die Farbtemperatur liegt ziemlich genau auf dem Planck’schen Kurvenzug in der CIE-Normfarbtafel. Somit treffen Farbtemperaturangaben sehr genau auf eine Farbe des Planck’schen Kurverzugs zu. Bei anderen Lichtquellen wie die Sonne oder Gasentladungslampen kann man die spektrale Energieverteilung aber nur grob an die spektrale Energieverteilung des schwarzen Strahlers annähern. Somit ist eine Angabe der Farbtemperatur wesentlich ungenauer und eher eine subjektive Klassifikation der Farbqualität. Diese Klassifikation ist jedoch für eine Beurteilung von verschiedenen Lichtsituationen ausreichend.

Um trotzdem eine quantitative Aussage zur Farbqualität zu machen, wird eine korrelierte Farbtemperatur (CCT, Correlated-Color-Temperatur) angegeben, die der tatsächlichen spektralen Energieverteilung des Leuchtmittels entspricht. Diese korrelierten Farbtemperaturen liegen weit außerhalb des Planck’schen Kurvenzugs in der CIE-Normfarbtafel und sind in Bild 8.1 als gerade Linien, den sog. Judd’schen Geraden, abgebildet.

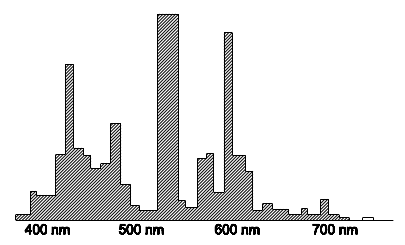

Bei Gasentladungslampen wie HMI, MSR oder Fluoreszenz-Leuchtmittel ist die spektrale Energieverteilung sehr unregelmäßig. Mitunter treten einige Farbanteile als Spitze im Spektrum auf, andere hingegen nur minimal. Dieses spektrale Ungleichgewicht hat starke Auswirkung auf das Reflektionsverhalten von mit diesen Lichtquellen beschienenen Flächen.

Zur Charakterisierung von Lichtfarben wurden drei Bereiche festgelegt, die hauptsächlich bei Leuchtstoff-Lampen angewendet werden:

- ww Warmweiße Lichtfarbe (Farbtemperatur < 3300 K)

- nw Neutralweiße Lichtfarbe (Farbtemperatur 3300 K – 5000 K)

- tw Tageslichtweiße Lichtfarbe (Farbtemperatur > 5000 K)

#

Konsistente Farbtemperatur

Die Farbtemperatur von Temperaturstrahlern (Glühlampen) ist direkt abhängig von der angelegten Betriebsspannung. Bei voller Betriebsspannung wird die für das Leuchtmittel spezifizierte maximale Farbtemperatur erreicht. Die Farbtemperatur von Leuchtmitteln für kleinere maximale Betriebsspannungen (120 V) ist in der Regel 100 K höher als die Farbtemperatur für Leuchtmittel mit einer höheren maximalen Betriebsspannung (240 V). Beim Reduzieren der Betriebsspannung (dimmen) von Temperaturstrahlern verringert sich die Farbtemperatur um ca. 10 K pro Volt, wodurch die Farbtemperatur eines Leuchtmittels in bestimmten Grenzen variiert werden kann.

In der Praxis erreicht ein Temperaturstrahler durch die Alterung des Leuchtmittels und Spannungsverluste in Dimmern oder Kabeln selten spezifizierte maximale Farbtemperaturen. Werden mehrere Scheinwerfer zur Beleuchtung eines Objektes eingesetzt, fallen Farbtemperaturdifferenzen von ± 100 K selten auf. Wird jedoch eine große, helle Flächen beleuchtet, kann eine Farbtemperaturdifferenz von ± 50 K bereits bemerkt werden.

Die Verschiebung der Lichtfarbe in den Rotbereich bei einer Verringerung der Farbtemperatur kann in einigen Situationen durchaus gewünscht sein (z. B. bei der Beleuchtung von Gesichtern). Trotzdem muss darauf geachtet werden, dass Farbtemperaturen verschiedener Scheinwerfer konsistent sind. Dies ist bei einem Einsatz von Video- oder Film-Kameras umso wichtiger, da Kameras empfindlicher für Farbtemperaturdifferenzen sind als das menschliche Auge.

#

Film

Filmemulsionen sind üblicherweise für zwei Farbtemperaturen ausgelegt:

- Tageslicht mit 5500 K

- Kunstlicht mit 3200 K bis 3400 K

In der Regel ist es ausreichend, wenn Farbtemperaturdifferenzen kleiner als 100 K sind. Sind sie größer, müssen Korrekturfilter eingesetzt werden.

Filmaufnahmen bei Tageslicht liefern die besten Ergebnisse mit für Tageslicht abgestimmten Filmemulsionen. Trotzdem können Farbtemperaturdifferenzen, z. B. durch eine Veränderung des Tageslichts (Mittagssonne, Dämmerung), entstehen, die teilweise im Labor beim Entwickeln wieder entfernt werden können. Bei Tageslicht-Aufnahmen lassen sich auch für Kunstlicht abgestimmte Filmemulsionen verwenden, wenn ein 85- oder 85B-Filter eingesetzt wird, um ein dominieren der bläulicher Farben bei der Belichtung zu vermeiden.

Für Kunstlicht abgestimmte Filmemulsionen werden in Situationen eingesetzt, wenn kein Tageslicht vorhanden ist, wie z. B. im Studio. Hier können ebenfalls für Tageslicht abgestimmte Filmemulsionen verwendet werden, wenn ein 80A- oder 80B-Filter eingesetzt wird, um ein Dominieren rötlicher Farben bei der Belichtung zu vermeiden.

Beim Einsatz von Korrekturfiltern verringert sich jedoch die auf den Film auftreffende Lichtstärke. Einige Korrekturfilter geben zusätzlich einen speed index an, der die notwendige Reduzierung der Filmgeschwindigkeit angibt, um eine ausreichende Belichtung der Filmemulsion zu gewährleisten.

#

Video

In Videosystemen erfolgt die Einstellung der Farbtemperatur mit dem Weißabgleich. Hierbei werden die drei Farbsignale RGB so eingestellt, dass eine weiße Fläche unter verschiedenen Farbtemperaturen immer weiß aussieht. Ist die Farbtemperatur falsch eingestellt, erscheinen z. B. weiße Flächen mit einem Rot- oder Blaustich. Das Bild sieht unnatürlich und farbunecht aus. Beim Kunstlicht-Weißabgleich muss z. B. das blaue Farbsignal verstärkt und das rote abgeschwächt werden.

Der Weißabgleich kann mit zwei Methoden durchgeführt werden:

- Manuell: das Videosignal wird mit Hilfe einer speziellen Farbwert-Skala eingestellt

- Automatisch: beim Aufnehmen einer weißen Referenzfläche stellt die Kameraelektronik das Videosignal für die entsprechende Farbtemperatur ein.

Wenn bei verschiedenen Farbtemperaturen gefilmt wird, besteht die Möglichkeit, ein eingebautes Farbrad in den Strahlengang zu fahren, mit dem ein großer Kompensationsbereich (3200 K bis 5600 K) erreicht werden kann. Dadurch ist es nicht notwendig, die Kamera durch einen neuen Weißabgleich einzustellen.

#

Messen der Farbtemperatur

Zwei-Farben-Messgeräte ermitteln die relative Änderung der blauen und roten Anteile bei Änderung der Farbtemperatur einer Lichtquelle (die Kurve der spektralen Energieverteilung hat ihren Mittelpunkt bei 580 nm). Die Farbtemperatur wird entweder mit einem Rot-/Blaufilter oder mit zwei Photozellen bestimmt. Messgeräte, die nur den roten und blauen Farbanteil einer Lichtstrahlung messen, sind nur für Kunstlichtquellen geeignet, da diese ein kontinuierliches Lichtspektrum aufweisen. Die Farbtemperatur von Tageslichtquellen wie Gasentladungslampen lässt sich hiermit nur sehr ungenau bestimmen, da diese Lichtquellen ein sehr diskontinuierliches, unebenes Lichtspektrum aufweisen.

Drei-Farben-Messgeräte werden zur Messung der korrelierten Farbtemperatur von Tageslichtquellen verwendet. Diese Messgeräte messen den Rot-Grün und blau-Grün Anteil der Lichtstrahlung und sind auch für die Messung der korrelierten Farbtemperatur von Gasentladungslampen geeignet.

#

MIRED-Werte (Micro Reciprocal Degree)

Farbtemperaturen von Lichtquellen können mit Farbfiltern verändert werden. Entscheidend für die resultierende Farbtemperatur sind die spektralen Anteile einer Lichtquelle. Ein bestimmter Farbfilter bewirkt in Kombination mit einer Kunstlichtquelle eine andere Farbtemperaturänderung als in Kombination mit einer Tageslichtquelle. Aus diesem Grund ist es nicht sinnvoll, die Farbtemperaturänderung eines Filters in einer definierten Farbtemperatur anzugeben. Stattdessen wird bei einer Farbtemperaturänderung mit den Kehrwerten der Farbtemperatur gerechnet. Mit dieser Methode können unabhängig von der Lichtquelle Werte für eine Farbtemperaturänderung angegeben werden. Um die Rechnung zu vereinfachen, wird der Kehrwert mit 1.000.000 multipliziert und in Mired angegeben.

\frac{1.000.000}{\text{Farbtemperatur in K}} = \text{Mired}Bei einer Reduktion der Farbtemperatur muss mit einer positiven Differenz der Mired-Werte gerechnet werden.

\frac{1.000.000}{5.000K} = 200\frac{1.000.000}{3.200K} = 313313 - 200 = +113

Bei einer Erhöhung der Farbtemperatur muss mit einer negativen Differenz der Mired-Werte gerechnet werden.

\frac{1.000.000}{3.200K} = 313\frac{1.000.000}{5.000K} = 200200 - 313 = -113

Um die Farbtemperatur einer Lichtquelle zu verändern, muss der Mired-Wert der Lichtquelle und der gewünschten Farbtemperatur ermittelt werden. Farbfilter zur Farbtemperaturänderung werden üblicherweise in Mired-Werten angegeben und zu den Mired-Werten einer Lichtquelle addiert bzw. davon subtrahiert (siehe Tabelle).

#

MIRED-Kelvin-Tabellen

#

Kelvin zu Mired

Beispiel: 4500 K sind 222 Mired

#

Mired zu Kelvin

Beispiel: 250 Mired sind 4000 K